Ô musique, sois notre gardienne, notre sauveuse ! Ne nous abandonne pas ! Réveille plus souvent nos âmes mercantiles ! Frappe plus fort de tes sons nos sentiments engourdis ! Bouleverse-les, déchire-les, et chasse, ne serait-ce qu’un instant, cet égoïsme froid et terrifiant qui cherche à s’emparer de notre monde !

N. Gogol, extrait de l’article Sculpture, peinture et musique

Une grande vie

Chtchedrine naquit dans une famille de musiciens. Son premier professeur de musique fut son père, Konstantin Mikhaïlovitch Chtchedrine, doté de dons exceptionnels, notamment une mémoire « magnétophonique » qui lui permettait de retenir la musique à l’oreille. Plus tard, Rodion Chtchedrine raconta : « Mon père avait des dons musicaux extraordinaires, une mémoire stupéfiante. Tout ce qu’il entendait, il pouvait le reproduire sur n’importe quel instrument, de manière autodidacte, sans avoir appris… J’ai beau avoir une mémoire plutôt bonne, à côté de mon père, je ne suis rien. » Dans la maison familiale, lors des réunions, la musique résonnait grâce à un « trio instrumental » formé par Konstantin Mikhaïlovitch et ses deux frères aînés.

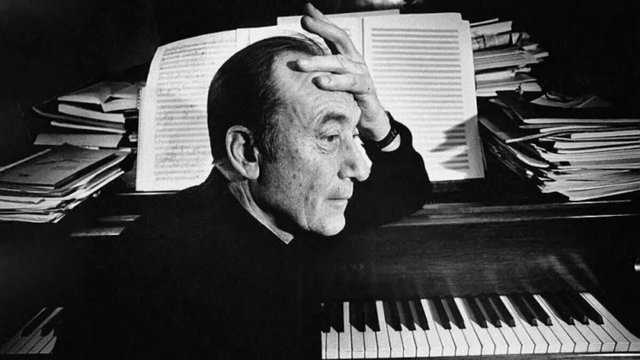

À neuf ans, Rodion Chtchedrine fit la connaissance du grand Dimitri Chostakovitch, qui arriva à Samara, alors appelée Kouïbychev, en 1941. L’Union des compositeurs, dont le père de Rodion était secrétaire exécutif, y avait été évacuée. À cet âge, il assista (admis à la répétition générale) à la célèbre Septième Symphonie de Chostakovitch. Il considérait ce dernier comme un dieu de la musique et, plus tard, lorsqu’ils commencèrent à échanger en tant que collègues, comme un modèle de droiture humaine et d’éthique professionnelle.

Voici un extrait de son interview:

Votre destin vous a véritablement lié à lui très tôt : à neuf ans, en évacuation à Kouïbychev, vous avez assisté à la répétition générale de sa Septième Symphonie sous la direction de Samouil Samosoud.

— Bien sûr, à cet âge immature, je comprenais peu de choses, mais je voyais avec quelle révérence mon père le considérait. En grandissant, jusqu’à la fin de ses jours, j’ai écouté avec avidité et admiration toutes ses nouvelles compositions et, en outre, j’ai eu le bonheur de discuter avec lui à de nombreuses reprises.

Chostakovitch était et reste mon dieu. C’était un grand compositeur et un grand homme. Il se montrait extraordinairement attentif aux autres ; je peux citer l’exemple de ma propre famille, mais des centaines d’autres exemples pourraient être rassemblés. À Kouïbychev, à son initiative, l’Union des compositeurs fut créée. Chostakovitch en devint le président, et mon père, le secrétaire exécutif. Ce fut une belle initiative : les membres de l’Union reçurent des cartes d’approvisionnement de couleur différente — pour le pain et les produits alimentaires —, ce qui sauva beaucoup de gens de la faim.

On faisait constamment appel à lui pour des demandes — c’est une pratique courante en Russie. L’attitude des autorités à son égard fluctuait, passant de violentes critiques à des périodes de faveur, mais même lorsque les orages grondaient au-dessus de sa tête, il était toujours auréolé d’une gloire mondiale. Son nom pouvait ouvrir n’importe quelle porte, faire décrocher n’importe quel téléphone. Les gens en profitaient, et il ne leur refusait jamais son aide, menant toujours ses promesses à terme. Il m’a également soutenu — pour Carmen-Suite et pour Poétorie ; son implication dans le destin de ces œuvres fut décisive.

Que Chostakovitch soit compté parmi les plus grands compositeurs de la planète est une vérité élémentaire. Mais pour moi, il a toujours été un modèle d’humanité exceptionnelle et de courage.

— De courage ?

— Oui, il prenait la défense de ses amis dans des situations extrêmement risquées. Après l’assassinat de Mikhoels, le compositeur Weinberg, marié à sa fille, fut arrêté. Chostakovitch, mettant de côté ses propres affaires musicales, parvint à le faire libérer de prison. Un autre exemple : lors d’une écoute des hymnes — je tiens cela de Dmitri Dmitrievitch lui-même —, Staline reprocha à Alexandrov que son hymne (celui que nous chantons encore aujourd’hui) était mal orchestré, qu’il fallait une orchestration « comme chez Wagner ». Plus tard, Kondrachine raconta la suite : Staline demanda à Alexandrov s’il avait orchestré lui-même. « Mal orchestré, professeur », dit-il. Alexandrov répondit : « Non, c’est Knouchevitski qui a mal orchestré. » Chostakovitch se lança alors dans la défense de Knouchevitski comme un lion : « Comment peut-on dire cela en l’absence de la personne ? »

Je dois souligner une autre chose : personne n’a réussi à parler à Staline d’égal à égal au téléphone — ni Boulgakov, que le dirigeant désarçonna dès la première phrase (« Quoi, nous vous ennuyons beaucoup ? »), ni Pasternak, dont le dialogue avec le chef fut évalué à quatre sur cinq par Akhmatova. Mais Chostakovitch, lui, parvint à remporter un échange téléphonique, peut-être même un match. C’était en 1949, lorsqu’il refusa de se rendre aux États-Unis pour le Congrès des partisans de la paix, résistant à toutes les persuasions. Il refusa même à Molotov.

Chostakovitch était véritablement un modèle de service chevaleresque envers l’art et d’intégrité humaine. Quant à sa ponctualité et à sa fiabilité, elles sont légendaires.

— Comment était-il dans la vie quotidienne ?

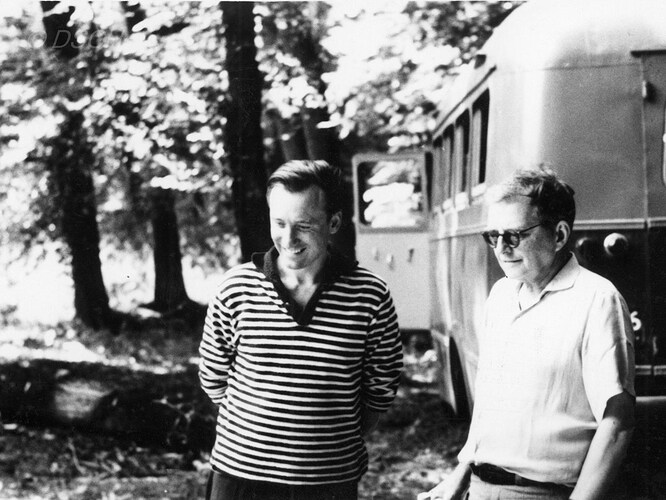

— En 1964, nous avons passé tout un été avec lui en Arménie : Chostakovitch était avec Irina Antonovna, et moi avec Maïa Mikhaïlovna. Il adorait le football, écoutant même les retransmissions radiophoniques en arménien. Ce qui le captivait, c’était l’atmosphère des matchs : les vagues de clameurs, les cris d’enthousiasme, de déception, de triomphe. À la Maison de la création des compositeurs à Dilidjan, deux équipes de football furent formées. J’étais capitaine de l’une, Arno Babadjanian de l’autre. Chostakovitch nous arbitrait avec grand plaisir. Le terrain était petit, bordé d’arbres fruitiers. Quand le ballon frappait un pommier, les pommes tombaient, et notre arbitre sévère donnait un long coup de sifflet : « Encore un tir dans un arbre fruitier, et je disqualifie les deux équipes ! » Ce fut une période merveilleuse : des excursions au lac Sevan, dans de petites villes, des chachliks en plein air.

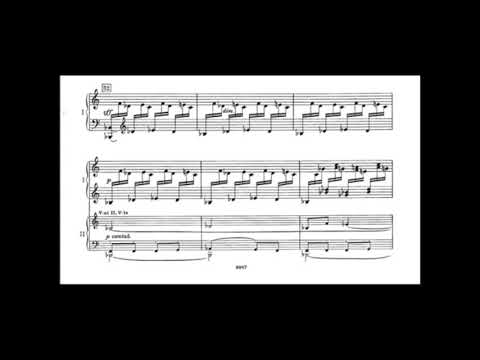

— Comment sont nés vos Études symphoniques « Dialogues avec Chostakovitch » ?

— Il y a des moments où l’on ressent un besoin intense d’écouter de la musique. Plus on vieillit, plus ce cercle musical se restreint. Chostakovitch y reste toujours. Récemment, des Allemands m’ont demandé quelle œuvre de Chostakovitch j’aimerais écouter aujourd’hui. J’ai répondu : la Huitième Symphonie. Début octobre, un festival dédié à Chostakovitch aura lieu à Munich. On y jouera la Huitième Symphonie, ainsi que mes Dialogues avec Chostakovitch. Mariss Jansons, l’initiateur du festival, dirigera. Une rencontre est prévue avec Slava Rostropovitch, Mariss Jansons, l’Anglaise Elizabeth Wilson, qui a écrit un livre sur Chostakovitch, notre musicologue Manashir Yakubov, et j’ai également été invité.

Chaque œuvre naît d’une impulsion. Fin octobre, la première de mon nouvel opéra, La Boyarine Morozova, que j’ai achevé en juillet, aura lieu dans la Grande Salle du Conservatoire de Moscou. J’ai porté ce projet pendant quarante ans, cherchant comment aborder ce sujet. Puis l’idée m’est enfin venue, et j’ai écrit l’opéra en un mois.

Pour les Dialogues, l’histoire est la suivante : Mariss Jansons, qui dirigeait alors l’Orchestre symphonique de Pittsburgh, l’un des meilleurs au monde (il est aujourd’hui à la tête de deux orchestres européens exceptionnels, celui de la Radio bavaroise à Munich et le Concertgebouw à Amsterdam), m’a commandé en 2002 une œuvre orchestrale. Il préparait un concert au Carnegie Hall, consacré uniquement à la musique contemporaine du XXe siècle — Chostakovitch (la suite orchestrale de Katerina Izmaïlova), Britten et Bartók. J’ai décidé de lier mon œuvre à Chostakovitch (sans le citer directement), pour exprimer mon admiration pour ce musicien et cet homme, me remémorer nos rencontres, nos conversations, et traduire cela dans le langage des sons. Jansons l’a si bien interprété que je lui ai demandé la permission de lui dédier la partition.

— J’ai lu que vous poursuivez mentalement vos dialogues avec Chostakovitch.

— Eh bien, là, on pourrait invoquer n’importe quelle littérature. Mais la musique ne cohabite pas avec les mots ; c’est notre propre univers, où nous nous orientons à notre manière : nous nous expliquons, nous nous enthousiasmons, nous nous indignons, nous pleurons, nous rions. Les mots sont trop concrets, alors que nous, nous évoluons dans le cosmos. C’est ainsi que je le vois.

— Vous avez succédé à Chostakovitch à un poste officiel, celui de président de l’Union des compositeurs de Russie.

— Je ne le regrette absolument pas. En occupant le fauteuil de Chostakovitch, j’ai essayé de suivre les traditions qu’il avait instaurées dans cette organisation, fondées sur sa rigueur, sa bienveillance, son accessibilité et son attention à ce que les gens disaient ou écrivaient, à leurs besoins. C’était une mission sacrée pour nous tous. Nous n’avons même pas changé de locaux : ils se trouvaient dans le même immeuble où vivait Chostakovitch, il lui suffisait de descendre cinq étages.

— Et lors du premier congrès de l’Union à l’ère de la perestroïka, son Raïok antiformaliste (Le Petit Paradis antiformaliste), jamais joué publiquement auparavant, fut interprété.

— Oui, à la place du rapport officiel. Il me semble que cela était plus convaincant que le discours le plus détaillé.

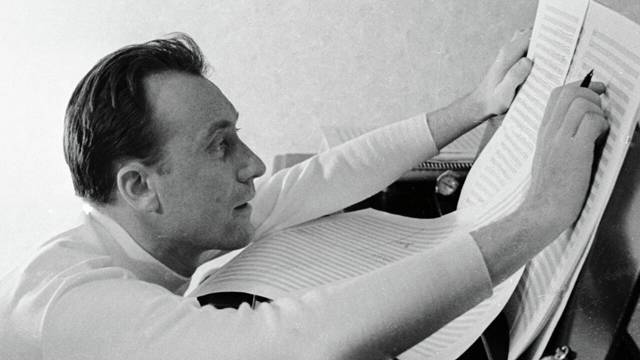

Un an avant l’obtention de son diplôme, il composa son Premier Concerto pour piano (1954).

Cette œuvre précoce se distingua par son originalité et son élan émotionnel vibrant. À vingt-deux ans, l’auteur osa intégrer à l’univers du concert deux motifs de tchastouchki[1] — la sibérienne « La balalaïka résonne » et la célèbre « Semyonovna » —, qu’il développa avec brio dans une série de variations.

En 1968, Chtchedrine (comme Konstantin Simonov et Alexandre Tvardovski) refusa de signer une lettre soutenant l’entrée des troupes des pays du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie. La radio Voice of America commença à diffuser régulièrement cette information, mentionnant leurs noms. Chtchedrine fut contraint de faire un compromis en composant l’oratorio Lénine dans le cœur du peuple (1969), à l’image de ce que Chostakovitch avait fait en son temps avec Le Chant des forêts.

Plus tard, Chtchedrine a déclaré : « J’ai résolu cette situation en écrivant une cantate sur Lénine, pour laquelle j’ai reçu le Prix d’État. Un compromis, bien sûr. J’aurais préféré écrire sur Avvakoum[2]. »

Brillant diplômé du Conservatoire de Moscou, il reçut dès sa quatrième année une première commande théâtrale. Pendant de nombreuses années, il présida l’Union des compositeurs, sauvant des carrières et offrant des opportunités. Époux d’une grande ballerine au caractère complexe, il prolongea d’au moins deux décennies sa carrière artistique. À l’époque soviétique, certains fronçaient les sourcils devant son oratorio sur Lénine, d’autres critiquaient son recours aux tchastouchki (ces chansons populaires étaient trop souvent associées à l’idéologie du Parti, mais les véritables affinités de Chtchedrine allaient à Choukchine, et non aux tractoristes des congrès). Lui, il travaillait, et sa musique résonnait toujours plus fort. Ses symphonies et ses chansons pour le cinéma (« Nous ne sommes ni chauffeurs ni charpentiers… »[3], c’est aussi Chtchedrine) resteront dans l’histoire. Aujourd’hui, rappelons ce qu’il a fait pour le théâtre.

« Le Petit Cheval bossu » (ballet), première au Bolchoï, 4 mars 1960

À l’époque, les spectacles se montaient lentement, les premières étaient rares. Le public moscovite découvrit Le Petit Cheval bossu dans la chorégraphie d’Alexandre Radounski en mars 1960, après plus de trois ans de préparation. Lors des répétitions, Chtchedrine fit la connaissance de Maïa Plissetskaïa, choisie pour interpréter la Tsar-Demoiselle dans l’un des casts. Le couple tomba amoureux, se maria en 1958, et le ballet, enfin créé, fut dédié à sa muse. Le Petit Cheval bossu, première œuvre théâtrale de Chtchedrine, suivait encore les codes du ballet classique : une ampleur imposante (quatre actes, huit tableaux avec prologue et épilogue), une structure en numéros, un divertissement obligatoire. L’esprit des tchastouchki, perceptible dans la partition, n’influença que peu le chorégraphe, mais les artistes, avec enthousiasme ou ironie, reproduisirent avec panache les couleurs « populaires ».

Ce spectacle, empreint d’élan et de grands gestes, peut être entrevu dans la version ressuscitée par Mikhaïl Messerer au Théâtre Mikhaïlovski (bien que le texte soit aujourd’hui réduit et sans les projections vidéo de l’époque, mais avec des décors peints à l’ancienne). Parmi les versions modernes, la meilleure est celle d’Alexeï Ratmanski, créée en 2009 au Théâtre Mariinski. (Le site omet le nom du chorégraphe, aujourd’hui installé aux États-Unis, comme si le spectacle s’était créé de lui-même, mais il s’agit bien de ce ballet intelligent, subtil et mordant, où le Tsar porte la tour Spasskaïa sur la tête pour ne jamais quitter le Kremlin.) Parmi les expériences notables, citons la mise en scène d’Ivan Vassiliev à Oufa en 2019 (où le héros est un simple Vania, locataire d’un appartement moscovite, et le Tsar, un colonel à la retraite, père furieux de sa fiancée) et la récente première de Maxim Petrov au Bolchoï, où le Petit Cheval est apporté par un vent extraterrestre.

« Pas seulement l’amour » (opéra), première au Théâtre d’opéra et de ballet de Novossibirsk, 5 novembre 1961

Vavara Vassilievna, présidente de kolkhoze, peut arrêter un cheval au galop et mettre fin seule à une rixe entre jeunes villageois. Mais lorsqu’elle esquisse un mouvement d’épaule, le fiancé d’une autre la suit, comme ensorcelé. Dix ans après la Grande Guerre patriotique, elle dirige son kolkhoze avec assurance vers des sommets de productivité. Mais l’arrivée d’un jeune homme, revenu de la ville où il étudiait, bouleverse cette « valkyrie rurale » : elle découvre qu’elle est amoureuse. Or, l’objet de sa passion est fiancé à une jeune fille, et la jeunesse moqueuse du village chante dans son dos : « Oh, la nuit est si calme / Le péché n’est pas loin / Donnez-moi pour escorte / Le fiancé d’une autre. » Responsable de tous en tant que présidente, Vavara ne peut trahir la jeune fille. Elle réprime son amour, étouffe son roman et se consacre à nouveau au travail. Dans cet opéra burlesque, Rodion Chtchedrine esquisse un caractère féminin russe monumental avec une virtuosité saisissante. En 1961, Pas seulement l’amour fut monté en deux mois à Novossibirsk, Perm et au Bolchoï, mais toutes les productions échouèrent, probablement trop ancrées dans un réalisme trivial. L’œuvre réapparut rarement par la suite.

En 2017, à l’initiative de Valery Gergiev, elle fut interprétée en concert par les solistes de l’Académie des jeunes chanteurs d’opéra, et depuis, elle figure parfois au répertoire. À Moscou, la mise en scène d’Evgueni Pissarev au MMT en 2024 fut un événement.

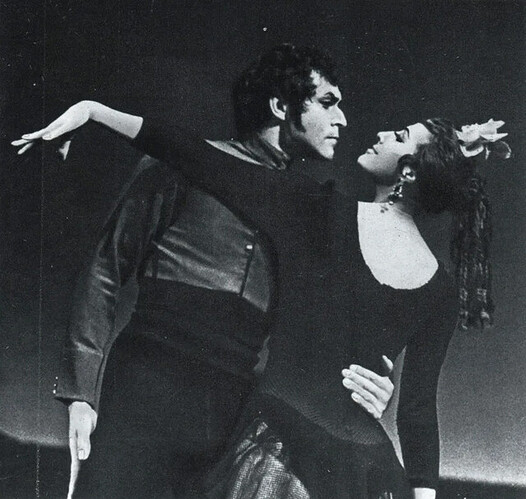

« Carmen-Suite » (ballet), première au Bolchoï, 20 avril 1967

Maïa Plissetskaïa rêvait de danser Carmen et demanda à Khatchatourian et à Chostakovitch d’écrire un ballet. Ce dernier refusa, disant : « J’ai peur de Bizet ! » Maïa, elle, ne craignait rien. Lorsque Chtchedrine, doutant de pouvoir rapidement obtenir l’arrivée du chorégraphe cubain Alberto Alonso, tarda à commencer le travail promis, puis qu’Alonso arriva soudainement, elle entama les répétitions sur la musique de l’opéra. Chtchedrine se mit à improviser, reliant les fragments, et ainsi naquit le ballet. Qui se souvient aujourd’hui des absurdités proférées par les dirigeants soviétiques, qui voulurent interdire le spectacle pour une plastique jugée trop libre ?

Carmen-Suite conquit le monde. Non seulement de nombreux chorégraphes soviétiques s’en emparèrent, mais Mats Ek, par exemple, en fit une version bien plus révolutionnaire qu’Alonso. (Si vous ne l’avez pas vu, les enregistrements officiels sont facilement accessibles en ligne, et je vous le conseille.) Plissetskaïa appréciait le spectacle d’Ek et fut la première à le présenter en Russie, interprété par une troupe polonaise lors d’un de ses jubilés au Bolchoï.

« Anna Karénine » (ballet), première au Bolchoï, 10 juin 1972

En 1967, Alexandre Zarkhi réalisa un film adapté du roman de Tolstoï, confiant la musique à Chtchedrine. Plissetskaïa y joua un petit rôle, celui de Betsy Tverskaïa, et commença à rêver d’un ballet où elle incarnerait le rôle-titre. Chtchedrine, mécontent du traitement de sa musique par le cinéaste, voulut prendre sa revanche. En un été, il composa une partition complète.

Plissetskaïa hésitait sur le choix du chorégraphe, craignant que Iouri Grigorovitch, maître du Bolchoï, ne bloque le projet. Elle décida finalement de monter le spectacle elle-même, avec Natalia Ryjenko et Viktor Smirnov-Golovanov, un duo spécialisé dans les films-ballets. Le spectacle fut un succès, donné 103 fois au Bolchoï en douze ans, un chiffre considérable pour l’époque. Des copies de la production furent montées à Novossibirsk, Tachkent, Vilnius, Odessa et Sverdlovsk. Un jalon important fut la première à Copenhague en 2004, où Alexeï Ratmanski raconta l’histoire de Tolstoï. Cette version fut ensuite présentée à Varsovie, puis au Mariinski en 2010.

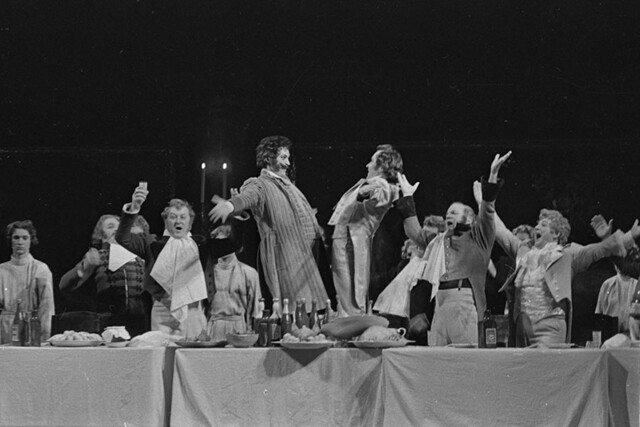

« Les Âmes mortes » (opéra), première au Bolchoï, 7 juin 1977

Commandé par le Bolchoï, cet opéra adapté du poème de Gogol occupa Chtchedrine près de dix ans. Il en résulta un alliage saisissant de satire et de mélancolie : des portraits grotesques de propriétaires terriens, brillamment dépeints, sont contrebalancés par des chansons populaires russes qui arrachent l’âme. Ce mélange marque le public : on rit face à la complexité des constructions musicales, puis on est saisi par un vent glacial traversant une plaine infinie, où galope une troïka vers une destination inconnue. La première, dirigée par Iouri Temirkanov, fut suivie un an plus tard d’une production au Mariinski. L’œuvre réapparut en 2011, lorsque Valery Gergiev confia la mise en scène à Vassili Barkhatov, qui, peu sensible aux thèmes des vastes étendues, trouva dans la bêtise homérique des propriétaires une inspiration pour des scènes éclatantes.

« La Mouette » (ballet), première au Bolchoï, 27 mai 1980

Pour Plissetskaïa, l’important dans ce spectacle était la mouette, l’oiseau. Elle monta le ballet seule, commençant par le vol de la mouette (elle, Maïa, portée par des hommes en noir, incarnant à la fois l’oiseau et Nina Zaretchnaïa). Chtchedrine composa un ballet où la voix de l’oiseau, plaintive et inquiète, domine. Lassée des rôles bravaches, Maïa voulait exprimer la souffrance, et ses mains devinrent le vecteur de cette douleur. C’est cette Mouette — dramatique mais fluide — que créa le compositeur, structurée en 24 préludes. Par la suite, Plissetskaïa transporta la production dans plusieurs petits théâtres européens, mais la partition n’a pas encore connu de grand destin. Les chorégraphes souhaitant raconter l’histoire de Tchekhov en danse choisissent souvent d’autres musiques, classiques ou nouvellement composées.

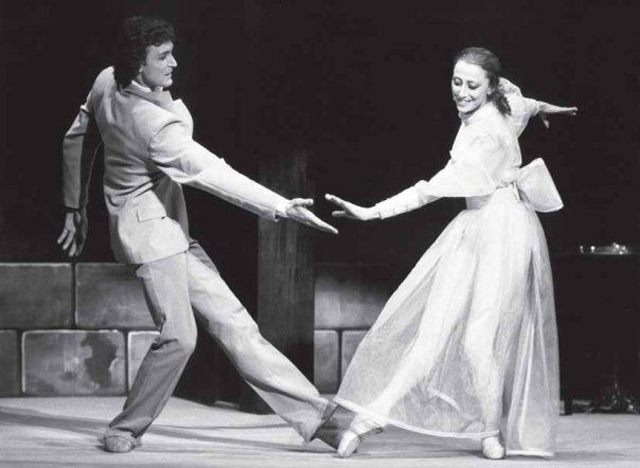

« La Dame au petit chien » (ballet), première au Bolchoï, 20 novembre 1985

Dernier ballet de Chtchedrine. La carrière de Plissetskaïa au Bolchoï touchait à sa fin. Elle dansa La Dame au petit chien pour la première fois le jour de ses soixante ans, puis encore trente fois en quatre ans. Le compositeur créa un ballet centré sur l’héroïne et son amant, avec cinq duos variés mais dépeignant un même caractère tourmenté et tendrement secret. Comme le Magicien d’Un miracle ordinaire, il choisit de parler d’amour à sa femme. Plissetskaïa, qui montait le spectacle et y tenait le rôle principal, ressentit la musique comme personne. Elle écarta les autres danseurs : seuls Maïa et Boris Efimov dansaient véritablement, la foule des villégiateurs étant réduite à un mimas, simple toile de fond mouvante. Les autres productions de ce ballet furent rares ; la plus notable est celle d’Alexeï Mirochnitchenko au New York City Ballet en 2010, où le chorégraphe ajouta huit anges aux deux protagonistes.

« Lolita » (opéra), première à l’Opéra royal de Suède, 14 décembre 1994

Lorsque le second bâtiment de l’Opéra national de Paris, l’Opéra Bastille, fut construit, l’honneur d’inaugurer la salle fut offert à Mstislav Rostropovitch, à condition qu’il s’agisse d’un nouvel opéra russe. Il proposa à Chtchedrine de composer un opéra inspiré du roman de Nabokov. Le compositeur accepta avec enthousiasme, mais une fois l’œuvre achevée, il s’avéra que tous les droits, y compris pour les mises en scène théâtrales, appartenaient à Hollywood. Le fils de l’écrivain négocia et parvint à un compromis : la représentation de Lolita fut autorisée, mais à une condition stricte : elle devait être jouée dans une langue parlée par moins de 10 millions de locuteurs. La France fut exclue, et l’opéra fut traduit en suédois pour être présenté à Stockholm. Rostropovitch était au pupitre. Chtchedrine expliquait son intérêt pour ce sujet en disant qu’il ne considérait pas l’histoire de Lolita comme celle d’un pervers — selon lui, ceux qui le pensent n’ont tout simplement pas lu le livre avec attention. Il voyait en Lolita l’image d’une beauté toujours éphémère. Il plaça son Humbert Humbert dans une cellule de prison, où, en attendant la peine de mort, le personnage se remémore les événements de sa vie. En Russie, Lolita fut montée pour la première fois à Perm en 2003 (mise en scène de Gueorgui Issaakian, direction de Valeri Platonov). Le spectacle intégrait un grand nombre d’enfants pour renforcer le message moral. En 2020, Lolita résonna pour la première fois au Théâtre Mariinski, dans une production de Slava Daubnerová, créée un an plus tôt au Théâtre national de Prague et transférée sur la scène pétersbourgeoise.

« Le Voyageur enchanté » (opéra), première à New York (Avery Fisher Hall), 19 décembre 2002

« Opéra pour la scène de concert en deux actes, pour trois solistes, chœur et orchestre » — ainsi le compositeur définissait-il le format de son œuvre. Commandée par Lorin Maazel, elle fut interprétée pour la première fois par l’Orchestre philharmonique de New York, sous la direction de Maazel. Chtchedrine choisit cette nouvelle de Leskov, car il estimait que ce dernier reflétait l’âme russe avec plus de justesse que Tolstoï ou Dostoïevski. Les rôles dans LeVoyageur enchanté sont distribués entre trois solistes : la basse incarne le personnage principal, Alexeï Fliaguine, novice du monastère de Valaam ; la mezzo-soprano devient Groucha, la gitane ; tandis que le ténor change constamment de masque, incarnant les diverses figures rencontrées par le novice au cours de son périple. La musique intègre des chants liturgiques russes, des sonorités de cloches, et, par son thème — une histoire de repentir —, Le Voyageur enchanté se rapproche davantage de la musique sacrée que profane. L’opéra fut présenté pour la première fois au Théâtre Mariinski en 2007, avant de devenir un spectacle mis en scène par Alexeï Stepaniouk en 2008.

« La Boyarine Morozova » (opéra), première dans la Grande Salle du Conservatoire de Moscou, 30 octobre 2006

La célèbre toile de Surikov, où la boyarine, emmenée en exil, lève deux doigts en signe de défi, marqua profondément Chtchedrine, qui médita longtemps sur une opéra inspiré de ce sujet : l’histoire d’une femme refusant de renier ses convictions, persécutée pour son attachement à l’orthodoxie vieille-croyante (elle et sa sœur moururent en prison après un an de tourments). Chtchedrine étudia La Vie du protopope Avvakum, La Vie de la boyarine Morozova, de la princesse Ouroussova et de Maria Danilova, ainsi que le Lament des trois confessantes composé par Avvakum. Ces documents, ainsi que les lettres d’Avvakum à Morozova, servirent de base au livret, écrit par Chtchedrine lui-même. Pour le compositeur, il était essentiel que la musique des vieux-croyants soit principalement chorale, ce qui l’amena à concevoir un opéra choral. Son titre complet est La Vie et les souffrances de la boyarine Morozova et de sa sœur, la princesse Ouroussova. La première mondiale eut lieu en 2006 dans la Grande Salle du Conservatoire de Moscou, et l’œuvre fut interprétée pour la première fois en 2014 dans la salle de concert du Théâtre Mariinski.

« Le Gaucher » (opéra), première au Théâtre Mariinski, 27 juillet 2013

La dernière opéra « adulte » de Chtchedrine fut composé sur commande du Théâtre Mariinski pour l’inauguration de sa Nouvelle Scène. Le compositeur le dédia à Valery Gergiev, qui fêtait alors ses 60 ans — une dédicace logique, étant donné que le chef d’orchestre est l’un des plus fervents admirateurs de l’œuvre de Chtchedrine, programmant régulièrement ses opéras et ballets, et prenant souvent lui-même la baguette. Chtchedrine parlait ainsi du Gaucher : « Il concentre, je pense, les traits les plus essentiels et typiques du caractère national russe : un talent singulier, une ingéniosité, une autodérision, une indifférence à la vie humaine, une passion destructrice pour l’alcool. Et le thème éternel de la Russie : le pouvoir et le peuple. L’inutilité du génie dans son propre pays… » La première au Mariinski fut mise en scène par Alexeï Stepaniouk.

Tchastouchka — Wikipédia Footnotes ↩︎

Avvakoum — Wikipédia Footnotes ↩︎

https://youtu.be/wprTlXEwitQ?si=39xQaKVT8-YalQmu Footnotes ↩︎